LONDRES, Inglaterra (Especial para EL SOL ABC-Por José Miguel García Fórmica-Corsi). En la ciudad de los encuentros, en la Bagdad de occidente: esto es, en Londres. Así comienza el segundo de los dos libros que el inmortal Robert Louis Stevenson entregó a la imprenta, con pocos años de diferencia, en torno a las encantadoras aventuras vividas por un puñado de personajes, unos bien conscientes de cuanto hacen, otros —entre los cuales bien puede incluirse al mismo lector— víctimas de enredos y ensoñaciones que pueden pasar al mismo tiempo por irreales y por tremendamente vívidos, pues el autor deja bien claro que en ese Londres de fantasía oriental cualquier cosa puede pasar.

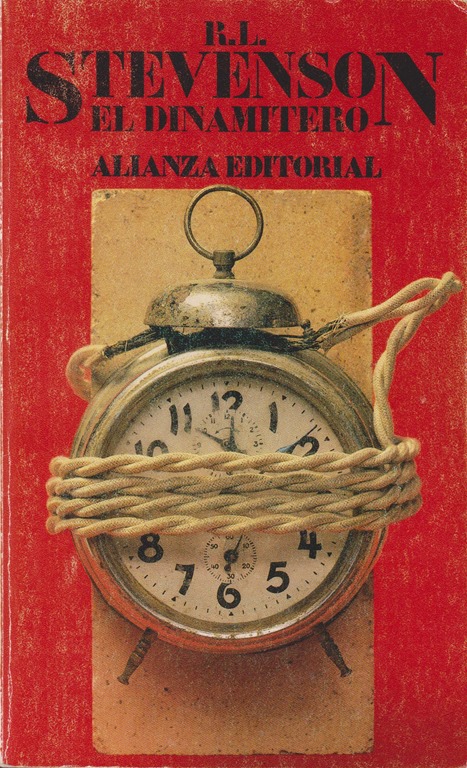

El primer libro se publicó en 1882 como Las nuevas noches árabes, pero está compuesto por una serie de narraciones que el autor ya había dado a la imprenta varios años antes y que ahora corrigió. (Recuérdese que este término —«noches árabes»— es el equivalente en tierras anglosajonas al más conocido por nuestros lares de «Las Mil y Una Noches», que por tanto es el que debiera emplearse en las ediciones hispánicas.) La acogida debió de ser buena, porque Stevenson retomó el mismo esquema unos pocos años después para publicar una nueva entrega titulada lógicamente Más nuevas noches árabes (1885), pero cuyo subtítulo, El dinamitero, ha sido utilizado en algunas ediciones, como la de Alianza Editorial (traducción de Luis Loayza, como en el anterior caso) en que yo las he leído. En cualquier caso, ambos libros no sólo contienen la esencia de R. L. Stevenson, sino que bien pueden incluirse entre las cimas de su obra y constituyen el inmejorable pórtico de entrada a un universo del que no se tiene noticias que nadie que se ha dejado atrapar por él, haya querido salir luego.

En su ensayo sobre Robert Louis Stevenson (1927), G. K. Chesterton calificó Las nuevas noches árabes como su obra más singular, señalándola como introductora de un género «en el que muchas cosas incongruentes pueden hallar una cómica congruencia… una especie de sólida imposibilidad». Con modestia, el gran Chesterton, sin lugar a dudas uno de los principales discípulos del genial escocés, señalaba que ese género no existe fuera de la obra de Stevenson. Pero sí existe: existe desde entonces. El mismo Chesterton le dedicó a él un puñado de obras deliciosas (y como sucede con él, y con el modelo original, dueñas a su vez de una misteriosa densidad), de El club de los negocios raros a El jardín de humo. Pero, sin dudas, la heredera directa de las dos obras antedichas es la que bien puede pasar por su obra maestra, la incomparable El hombre que fue Jueves (1908) donde, no por nada, los antagonistas del personaje titular son una banda de temibles anarquistas.

Stevenson escribió las primeras historias durante su primera estancia larga en Francia, entre 1876 y 1878, en los años de su feliz conocimiento de la mujer que sería su esposa y por quien cruzaría medio mundo, Fanny Vandegrift. Las siete historias que hoy componen Las nuevas noches árabes —y que inicialmente se agruparon bajo el título de Cuentos de los últimos días de las noches árabes— se publicaron entre junio y octubre de 1878 en el London Magazine. Junto a ellas también lo hicieron otros relatos que hoy se editan de modo independiente, al no tener nada que ver con aquéllos. Es probable que los pequeños fragmentos en cursiva que separan las secciones principales del libro —y que hacen alusión, al estilo oriental (ese mismo que fingió adoptar Cervantes para su Quijote…), a la presencia de un narrador que es quien dispone ante el lector los datos de cada historia— fueran añadidos de la publicación final en un volumen conjunto, en 1882, para remarcar la unidad entre ellos.

Otro libro

Londres, en el siglo XIX: el libro se divide en dos secciones, la primera de las cuales tiene un renombre especial: El club de los suicidas y El diamante del rajá. Ambas se subdividen a su vez en diversos relatos (tres y cuatro respectivamente), cada uno de los cuales posee la suficiente independencia como para ser leídos de forma autónoma, con su propio protagonista y punto de vista, si bien una trama de fondo va progresando a través de todos ellos.

Su personaje central es Florizel de Bohemia, príncipe de evidente raigambre puritana de cuyas circunstancias apenas nada se dice salvo para indicar lo riquísimo de su condición, y a quien acompaña siempre su fiel caballerizo mayor, el coronel Geraldine. Florizel, claro, no es un personaje con un contenido psicológico, sino un emblema —siempre lo diré: de este tenor son los mejores personajes que registra la ficción—, el del diletante que vive aventuras tanto por placer como por destino personal, pues aquéllas le salen al paso sin que tenga que esforzarse en buscarlas. Con envidiable esprit, pero también con un sentido de la responsabilidad personal que lo lleva a combatir el mal y prevenir la desdicha dondequiera que cree encontrarlos, el príncipe Florizel se pasea por el mundo con una flema que más que bohemia reconocemos como británica, y que incluye una fatalista resignación cuando, al final del libro, se nos dice que su entrega a toda clase de avatares fuera de su patria ha acabado favoreciendo su deposición en la oportuna revolución. No importa: bajo la identidad, previamente ya asumida en alguna ocasión, de Theophilus Godall, el príncipe se retira a regentar un negocio de tabacos en el Soho.

La primera aventura narra el descubrimiento por parte del príncipe de la muy particular sociedad indicada por el título. Jóvenes que desean poner fin a sus vidas por las más diversas circunstancias acuden ciertas noches a la sede del club y se juegan a los naipes dos roles: quién va a recibir por fin el don de que su desdicha llegue a su término y cuál de los miembros del club será quien se encargue de hacerlo. La exposición de tan particular club ocupa el primer y magnífico cuento; los otros dos narran la implacable persecución a que, desde ese momento, se consagra el propio Florizel contra el monstruo del mal que lo preside. El diamante del rajá, por su parte, narra una peripecia itinerante en torno al conjunto de individuos que intenta obtener la joya aludida por el título. En ella, el príncipe ya no juega un papel central, pero su presencia siempre parece encontrarse al fondo de cuanto sucede, y él será quien finalmente tome los hilos de la trama para llevarla a su conclusión.

En cualquier caso, en las dos historias brillan sobremanera las especiales cualidades que tuvo Stevenson para la literatura: el sobrenatural encanto que impregna todas sus páginas y que se basta para crear una atmósfera particular, en la que se produce el prodigio de equilibrar un buen sentido de la inquietud moral con un espíritu de distensión que nos obliga a leer con un constante sonrisa en los labios; una capacidad para dibujar personajes que, sin tener especial profundidad psicológica, los hace auténticos, cotidianos, cercanos… por lejanas a nosotros que sean sus circunstancias personales; una habilidad especial para los diálogos; un sentido descriptivo al que le bastan unas pocas palabras (la famosa concisión stevensoniana) para contarnos cuanto se necesita de cualquier escenario; y siempre, siempre, la sensación de que, por debajo de tan diáfanas peripecias, se esconde algo más que no somos capaces de nombrar. Siempre me ha parecido admirable saber despertar el sentido de la abstracción en medio de tramas que en principio son tan concretas: ese es el secreto de la densidad dramática.

El dinamitero

Particularmente, incluso me parece mejor El dinamitero. Publicado en 1885, no es tanto una continuación de la primera obra cuanto que una prolongación espiritual de la misma. Es cierto que aparece de nuevo el príncipe Florizel de Bohemia, o, mejor dicho, Theophilus Godall, dueño del Diván de Cigarros de Bohemia, sito en Rupert Street, en el corazón del Soho. Pero su presencia actúa más bien como catalizadora de la trama. O, mejor dicho, lo es la atmósfera del negocio que regenta y al cual un buen día acuden tres jóvenes caballeros, que comparten la falta de fortuna, el gusto por la ociosidad y una condición de pobres diablos que ellos, un tanto pagados de sí mismos y de su ostentosa juventud, nunca reconocerían. Bajo la influencia de los magníficos cigarros de Goddall —nada más lejos del actual, y ya decadente, concepto de «estanco»: hoy día no se concebiría un lugar donde no sólo se vendiera tabaco sino que tuviera mesas y divanes para saborearlos en paz y tranquilidad— esos tres jóvenes, llamados Somerset, Challoner y Desborough, deciden lanzarse a la caza de aventuras, a la resolución de misterios. Y es que no hay cómo dejarse llevar por el espíritu de la audacia… cuando se está pasando un rato feliz y placentero, y nada audaz, en un rincón cálido donde ningún peligro de la gran ciudad parece acechar.

Las aventuras que viven cada uno de ellos, y que Stevenson va narrando escalonadamente —El escudero de damas, La mansión superflua y El baúl oscuro, cuyos meros títulos ya incitan a la lectura— acaban, por ensalmo mágico, complementándose unas a otras en cuanto que los ingenuos soñadores, sin beberlo ni comerlo, se tropiezan con una banda de anarquistas dispuestos a sembrar Londres de explosivos y dinamita. Por supuesto, el parecido que hay entre estos anarquistas stevensonianos y los auténticos es como el que puede haber entre un tigre de Bengala y un gatito casero. No es ingenuidad: es poesía.

Señala Nicholas Rankin en su libro de viajes-biografía de Stevenson —Robert Louis Stevenson. De Escocia a los Mares del Sur (Siglo XXI)— que la inspiración para el uso de los anarquistas procede de las noticias que al matrimonio les llegó, en su estancia en Bournemouth, a la vuelta de su segunda estancia francesa, de las primeras manifestaciones del terrorismo feniano (o sea, irlandés) en Londres, uso de bombas incluido. Es lo mismo. A Stevenson le importa la aureola de fanatismo salvaje del que quiere liberar o redimir a la sociedad sin importarle que en el camino perezcan tanto opresores como oprimidos, pues sobre esas psicologías primarias, y sobre lo primario de las acciones que desencadenan, ancla su interés literario. No investiga la base real del anarquismo y de la alucinadamente idealista desesperación de tantos mesías del terror obrerista: no es Joseph Conrad redactando El agente secreto, vamos.

La mejor manera de describir el concepto que el autor tiene del anarquismo violento la da el relato La bomba explosiva, que no dudaría en situar entre las cumbres de toda su literatura. Consiste en la narración que realiza el jefe de la célula anarquista a quien, inadvertidamente, ha dado alojamiento en su casa (en la «mansión superflua», qué delicioso nombre) uno de los tres aventureros de salón, y que porta el tebeístico alias de Cero. Éste cuenta los avatares de uno de sus agentes cuando, dispuesto a dejar una maleta-bomba al pie de la estatua de Shakespeare (muñidor de «repugnantes opiniones políticas») en Leicester Square —en pleno centro de Londres, hoy conocida por albergar los cines donde se realizan los estrenos más fastuosos en la capital británica—, cree vérselas ante una gigantesca emboscada de la policía que incluye a niños, ancianos y cualquier transeúnte de la populosa plaza. La descripción de las quejas del infeliz anarquista ante la terrible perspectiva —«un hombre en la flor de la edad […], con muchos años de felicidad ante sí; y ahora condenado en un instante a la muerte cruel y execrable de la dinamita…»— es absolutamente descacharrante (lo cual no quita para sentir un pequeño escalofrío: no muy lejano tiene que ser el sentir de un moderno terrorista que se tiene a sí mismo por héroe, de los cuales hemos padecido unos cuantos en nuestro país). Así, el retrato de los ímprobos esfuerzos del infeliz para librarse de la ominosa maleta sin despertar las sospechas sobre su contenido, constituye toda una cumbre del humor literario.

Como corresponde a un Londres mágico en el que todo puede suceder, los tres caballeretes se cruzarán a lo larga de su desventurada senda con la misma y atractiva muchacha, una agente anarquista portadora de múltiples identidades y con una facilidad increíble para urdir historias que parecen conmovedoramente auténticas. Con ella, Stevenson recreó uno de los más adorables personajes femeninos que pueblan un tipo de literatura, la de género, poco proclive a incluir roles de mujer que se escapen al tópico, con frecuencia misógino o machista. La joven Clara Luxmore, o Fonblanque, o Lake, o Valdivia, con su deliciosa capacidad para manipular a cuanto joven irremediablemente contagiado de eso que se llama espíritu romántico, utiliza con absoluta inescrupulosidad su encanto y sus dotes para llevar a los tres jóvenes por eso que aquí llamamos la calle de la amargura. Y lo más divertido, claro, es que Stevenson, desde el primer momento, nos convierte a nosotros, los lectores, en sus cómplices, pues sin señalar todavía su condición de impostora, no nos deja la menor duda de que algo tiene que esconder una dama que, estando supuestamente agitada por los tremendos peligros que no deja de describir, se pasa todo el tiempo conteniendo la risa o dejando escapar ya sin ataduras la más homérica de las carcajadas, al ver cómo sus rendidos admiradores aceptan sin rechistar cuanto ella dice… por delirante que sea.

Como acabo de señalar, y siguiendo de nuevo la evocación milyunaochesca, el relato intercala otros relatos en medio de cada una de las tres aventuras. Dos de esos cuentos —no por casualidad los dos con que la joven anarquista intenta embaucar a sus ingenuos cautivos— fueron escritos por Fanny Vandegrift, la propia esposa de Stevenson. (El escocés nunca dudó en implicar a su familia en sus trabajos literarios, quizá siguiendo el adagio de la familia que trabaja unida permanece unida, de tal modo que su hijastro Lloyd Osbourne firmó junto a él algunos de sus últimos libros, aunque su intervención resulte muy discutible.)

Y aunque, claro, carecen de la frescura y encanto que habría aportado el marido, ambos son muy notables en sí mismos. Se trata de El ángel de la destrucción y La bella cubana. La señora Stevenson pone en ellos las notas más sombrías del relato; incluso en esas páginas asoman notas de terror bizarro y cierto aroma fantástico. No en vano la primera ambienta su aventura entre los mormones de Utah, dando de ellos el mismo retrato que luego emplearía Arthur Conan Doyle en la segunda mitad de la célebre primera aventura de Sherlock Holmes, Estudio en escarlata (1887), es decir, pintándolos como una secta tenebrosa y criminal de cuyos largos tentáculos es imposible escapar, por mucho que se huya al otro lado del océano. En cuanto a la segunda, el escenario es aún más inesperado: una isla antillana, en concreto en aguas cubanas, cuya heroína —por cierto, siempre es la misma señorita Luxmore— vive una auténtica odisea internándose en pantanos mefíticos que matan a varios personajes (siempre hombres…) en pocas horas, jugándose el cuello entre esclavistas y afrontando nada menos que una ceremonia vudú. Un anticipo de la literatura pulp, incluso.

Fuente: La Mano del Extranjero.com